諏訪方面へカブ110NWJC TypeIIで

アナログ回帰

バイクや車の技術革新は電子制御が主流のようで車の自動運転化も進んでいるようだが、ブレーキの不具合による事故も意外に多いようだ。

おっさんライダーも電子制御されたサーボブレーキシステムを搭載したバイクでブレーキの誤作動により、あわや、という怖い思いを何度も経験した。故に電子制御が数多く装備されたバイクには不信感があり、バイクに電子制御が数多く装備されるほどバイク本来の良さが失われていくようにも思うのである。

最新のバイクは電子制御が数多く装備されることで安心感とか扱いやすさを連想させているようだが、機能やスペックがライダーの感性と巧く同調すれば、の話である。

おっさんライダーは、アクセルワイヤーの無い電子制御されたスロットルやトラクションコントロール等にも違和感があり、乗り慣れればと思ってもみたがバイクを操るよりも電子制御に従うことになり、バリアフリーで老化が進むように、バイク乗りとして操作が大雑把になって退化するようで馴染みたいとは思わない。

衝突安全性能などでドライバーの安全を確保する移動の手段としての車と、生身の人間がむき出しで走るバイクの安全性は同じ観点で捉えることは出来ないから、ライダーのスキルと感性により安全を確保することがバイクの本質ではないかと思う次第である。

安全の為の装備が充実していても、ライダーの高齢化も一因なのか、高速道でもバイクの死傷事故が多発している電光掲示板をよく目にするが、バイク事故が増えることは残念なことである。

事故の増加を懸念しているスタッフの細川君は、新型のカブ110NWJCコンプリートTypeⅢがお気に入りのようで、スタンダードの状態から深化の過程を実体験しながら楽しみ、ライダーとして初心に帰ることで安全を確保して楽しもうとしているようだ。

先月はボンネビルT100NWJC2014 TM仕様で西の定番ルートを走り、今回はカブ110NWJCコンプリートTypeIIで東の諏訪方面へ走る。

昔ながらの素朴な乗り味のバイクは、機械式ならではの安心感とアナログ感は感性を刺激して、速さより心地良さで走り続ける楽しさに充実感を覚える今日この頃である。

速さより心地良さを楽しむ

7月は十和田神社で行われる祈念祭に毎年参加している。集中豪雨の中を走り続けて十和田へ向かったことや、台風の影響でフェーン現象による猛暑の中を走り続けて帰ってきたこともあり、バイク旅には過酷な状況となることもあるが、そのような旅は深く記憶に留まっている。

十和田神社の祈念祭に参列する度に参拝する協和の唐松神社は、蘇我氏の急襲により宗教戦争に敗れた物部守屋大連の御子が東北へ逃れて祖先神を祀ったのが始まりのよう。

諏訪にも物部守屋大連の御子が逃れて守屋命の御霊を祀った守屋神社があるが・・・、ふと、そんなことを思い、カブ110NWJCコンプリートTypeIIを散歩気分で走らせ何となく諏訪方面へ向う。

長良川沿いに走り、R248からR19土岐へ出て漠然と諏訪方面へ向かう、という感じで流れに乗って走って行く。漠然と○○方面へ向けてのバイク旅は、脇道にそれたり立ち止まったり、自由気ままに走るのがおっさんライダーの楽しみ方であり、道すがら楽しむ事がバイク旅の魅力であるように思う。

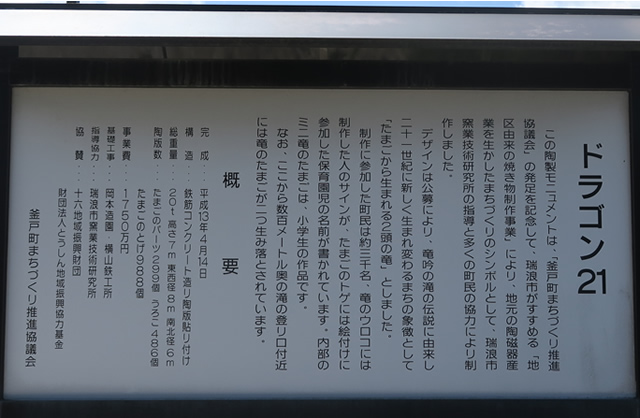

土岐を過ぎて瑞浪のR19号沿いには大きなモニュメントがあるが、いつも通り過ぎてから何だろうと思っていた。今回はカブだから通り過ぎたところで気づきUターンしてそのモニュメントを見学することにした。

ビッグバイクではUターンは億劫だから通り過ぎるのだが、軽量コンパクトなバイクならではの良さを実感。

再び走り始めて清内路か権兵衛峠か塩尻峠か、そんなことを思いながら相変わらず漠然と走っている。ルートを思い描いていると日本武尊が立ち寄ったとされる信濃の小野が浮かぶ。

塩尻小野を通るR153沿いには塩尻の小野神社と辰野の矢彦神社が並んであり、矢彦神社には日本武尊が立ち寄ったとされる伝説がある。同じ社叢に境内は繋がっていても別の神社が並び立つ少し変わった感じの信濃二の宮に立ち寄ることにして、権兵衛峠を越え(権兵衛トンネルをぬけて)県道を走りR153に出て小野を目指す。

参拝を終えて小野神社正面の県道から諏訪湖を目指して走り始める。バージョンアップした相棒は鳥居平やまびこ公園へ向けての坂道を黙々登って行く。

高台より諏訪湖を眺めたのち湖畔に出て、再び急坂の続くR152を登り杖突峠を越えて物部神社へ到着。参拝を済ませて帰りのルートを描いてみるものの相変わらず漠然とした感じでとりあえず走り始める。

高遠から伊那かR152から陣馬形山か、どちらも良いが春先に伊那谷をフラフラと周遊して陣馬形山へ向かう途中で急遽中止したから今回は陣馬形山へ向かうことにした。

陣馬形山キャンプ場へ立ち寄り少し遅めの昼食をと思っていたが、平日にもかかわらずキャンプをしている人が意外に多く、昼食を作りノンビリと伊那谷の景色を眺める積りだったが取止めて下り始めることに。

下りの三叉路で左へ行けば舗装路、右へ行けば僅かだがジャリ道もある。昨年の冬はスノータイヤを履いただけで雪道は走っていないこともあり、僅かなジャリ道のあるルートを下ることにした。

カブプロをベースとしたNWJCコンプリートの14インチホイールのタイヤ径では小さくて不安定であると思われる向きもあろうが、フロントの接地感もしっかり有り安定した走りでフラットダートを下っていく。

カブ110NWJCコンプリートは、フラットダートでもジャリや枝や葉が積もっている舗装路でも何ら問題なく安定感のある走りで無事に通過。装着しているタイヤはIRC製。

カブだから林道をカッ飛ぶわけでもなく、その道すがら多少の悪条件でも気負うことなく難無く通過できて、速さより心地良さで走り続けることを楽しめるのもカブ110NWJCコンプリートの魅力である。

無事に山を下り、陣馬形山方面を振り返り岐阜を目指して走り始める。帰りは清内路を抜けてR19へ出て土岐から岐阜へ向かうルートにした。清内路トンネルは工事中で待ち時間は8分と長く後続の車は1台も無く、対向してくる車は3台のみだった。

R19へ出る手前で小雨がポツリポツリと降り始めてレインウエアーを着込むと同時にドシャ降りとなる。スクリーンとレッグシールドは悪天候下でその威力を発揮して、カブ110NWJCコンプリートが旅バイクとして楽しめる必須アイテムの存在を改めて実感する。

普段使いからフル積載の旅バイクとしても楽しめる

旧型となったカブ110NWJCコンプリートTypeIIとは5年の付き合いになる。

バイク屋のバイク乗りとして旅バイクとしての実力を試すために、カブ110NWJCコンプリートTypeIIはビッグバイク並みのフル積載状態にして、佐多岬から宗谷岬までの道すがら脇道へ逸れたりトラクターを見るために立ち止まったりと、自由気ままにフラフラと走ったが5日間で縦断できた。

一般道での平均速度は大型バイクと何ら変わることなく走れるから、乗れば乗るほどその面白さが拡がり、大型バイク並みの積載力とフル積載時の安定感と操縦性は、カブシリーズの中で最強の旅バイクである事を自らの実体験により実感した次第である。

また、その実力からベース車両にプロを選んだことが旅バイクとして最適であることも実証出来た。

小排気量での長距離は疲れると思われがちだが、気付くとこんなところまで・・・という感じで距離が延びている。疲れは大型バイクより小さいことも意外に思われることだろう。

散歩気分でフラフラと出かけて気付くと300Km~500Km前後の距離を走っている。今回も500Km弱の距離を走ったようだが、そんな感じはまったく無い。

細川君は、新型のカブ110NWJCコンプリートTypeIIIがお気に入りで、最近はあちこちへ出かけているようだ。気軽にフラリと出かけて知らず知らずのうちに走行距離が延びていることも面白く楽しいようだ。

おっさんライダーは、旧型となったJA10型のカブ110NWJCコンプリートTypeIIに愛着があるから、これからも旅の相棒として共に楽しみたいと思う次第である。