NC700Xで訪ねた 日本武尊 伝説 九州編その2

熊本県編

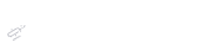

翌朝は諫早より干潟を眺めながらノンビリとした流れの中で有明フェリー乗り場を目指した。フェリーに乗船してからぼんやりとかすんで見える雲仙普賢岳を眺めながら40分ほどで熊本県の長州港に入港。

県道112号から16号に入った川沿いの河川敷一面に菜の花が咲いていたので、堤防を降りて菜の花が香る河川敷を通り再び県道16号に戻り山鹿市の大宮神社を訪ねた。

大宮神社 熊本県山鹿市山鹿

景行天皇の行宮は九州にいくつかあるが、熊本県では日本武尊に関する事跡を書籍では見ることが出来ず、日本武尊の父である景行天皇を祀る大宮神社を訪ねる事にした。

第十二代景行天皇が筑紫御巡行の折、山鹿にお着きになり、杉山(現社地)に行宮(仮の御所)を営ませられ、付近の賊を御平定になられたといいます。その後、行宮の跡地に天皇をお祀りしたのが大宮神社であり、大宮と称するのもこれに由来する。とある。

境内には、教育勅語の石碑があった。

鹿児島県編

午后より天候が崩れる予報だったので山鹿よりR3号で南下して熊本県植木ICより鹿児島県粟野ICまで九州自動車道で一気に鹿児島へ南下した。途中で少し小雨にあったが、粟野ICでは太陽も顔を覗かせていたので、棚田100選に選ばれた石垣の綺麗な幸田の棚田を訪ねる事にした。棚田は田植え前の作業もまだ始まっていなくて少し季節外れの感もあり、秋にもう一度訪ねることが出来ればと思うが、9月は北海道へツーリングする予定がある。

農作業に向けて準備中のトラクターが止まっていた。

熊襲の穴

県道53号から50号を経由してR223を南下して韓国宇豆峯神社を訪ねる途中で「熊襲穴」と日本武尊の看板が目に飛び込んできた。駐車場にNC700Xを停めて熊襲の穴を覗くことにして、急坂を登りたどり着いたところに、熊襲川上梟師が女装した日本武尊に討たれたところと看板には書かれていた。

穴の中は彩り鮮やかな模様が描かれていて、その模様からは隼人族の楯をイメージした。

記紀に出てくる海幸彦・山幸彦神話によると、海幸彦(火照命または火闌降命)が隼人の阿多君の祖神とされ、昨年CBR250Rで訪ねた宮崎県宮崎市青島にある青島神社は、山幸彦(彦火火出見命)・豊玉姫命・塩筒大神を祭神とする神社である。

韓国宇豆峯神社 鹿児島県霧島市国分上井

素戔嗚尊の御子神である五十猛神が祀られているが、祭神の異説として天児屋根命や日本武尊などとあるが、古神道の一説には五十猛神の応化身が日本武尊であると伝えられている。

亦、日本書紀では巻第七 景行天皇四十年七月

『猛(たけ)きこと雷電(いなつるび)の如(ごと)し。向ふ所に前無(かたきな)く、攻むる所必ず勝つ。即ち知りぬ、形は我が子、実(ぬざね)は神人(かみ)にますことを。』とある。

敷根

「敷根」という地名は日本武尊が熊襲征伐に来た折、野営の際に木の根を枕の代わりに敷いて休んだ古事に由来すると云われる

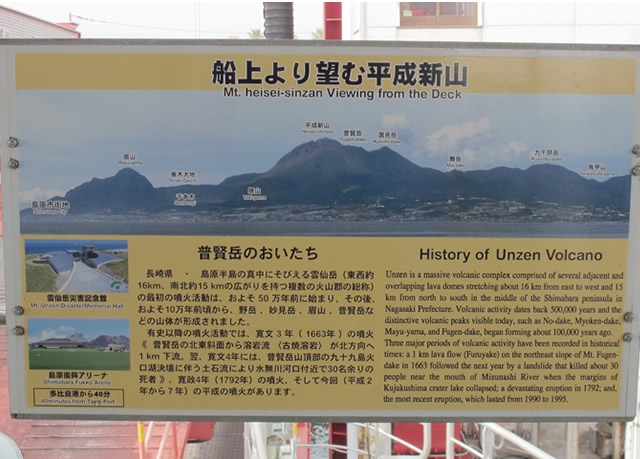

剣神社 鹿児島県霧島市国分敷根

R10号とR220号が交わる交差点をほんの少し、数十M東を右折した所に剣神社はあった。

拝殿は剱岩の麓にあったが延宝元年(1674年)12月に現在の地に遷宮された。剱岩の名の由来は、日本武尊が熊襲征伐際して熊襲の様子を探る為に登り、剣を抱きながら野営をした故事に因むと伝わる

若尊(わかみこ)神社 鹿児島県霧島市国分敷根

剣神社から南へ3Kmほど下ったところに若尊神社はあったが、若尊鼻までは遊歩道で歩いて訪ねた。

地元の方が参拝されていて、この地方の祭りについて丁寧に説明をしてくださった。遊歩道の帰りは小雨が降りだしたが、NC700Xに跨り走り出す時には止んでいた。

鎮座地の若尊岬とは、日本武命即ち小碓命の年若くして尊き日の御児なるが故に、初め若日児岬と呼称されたが、後年若尊岬と変化したものである。熊襲征伐の折、日本武命が敵前上陸の第一歩をしるされた霊地であり、その鼻先は西に向かい約五町許り海中に突し、茲の巌窟に一小岩窟があってその中に若尊大明神を奉祀する聖地がある。と由緒には伝えている。

宮崎県編

諏訪神社 宮崎県都城市庄内町

若尊鼻からR220⇒県道482⇒県道108を経由して都城市庄内町の諏訪神社を訪ねた。

482号に入ってから小雨のためウエット路面での峠越えとなったが、昨年の出雲ツーリングとは比べ物にならない程フロントタイヤの接地感がUPしてウエットで深い低速コーナーから高速コーナーまでかなりのハイペースで流したが、何ら躊躇することなくNC700Xは軽快にワインディングを駆け抜けた。

タイヤは以前と同じピレリースコーピオンだから、WPプログレッシブスプリングのプロトタイプに換装した効果が高速道に続きワインディングでも顕著に出ていた。

諏訪神社では「熊襲躍り」が奉納されるとあり、日本武尊が熊襲を征伐したことを踊り喜んだその伝説が伝承されている。また、日本武尊が東征のおり「諏訪明神」の神助を得たことが、風土記などに見えることもあり訪ねる事にした。

由緒書きには長野県諏訪大社に伝わる「薙鎌」に纏わることが記されていた。

今回はこの諏訪神社を最後として岐阜へ向かうため、大分か延岡か迷ったが夕暮れとなり雲行きも怪しくなってきたので、延岡で3日目を終えることにした。今回のツーリングは曇り空の日が多く、青空を見る事が無かったように思うし、明日は大荒れの天気だと予報は伝えていた。

→「古代への道」NC700Xで訪ねた 日本武尊 伝説 九州編その3